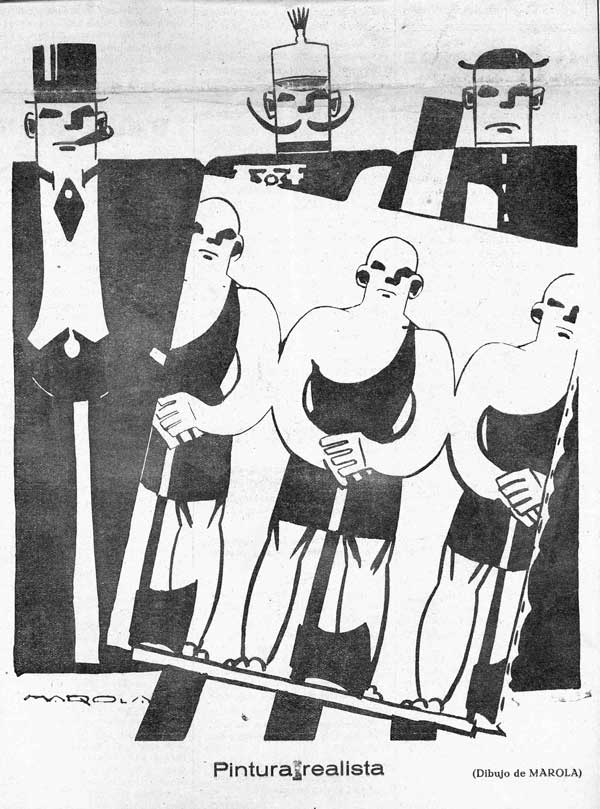

De la lutte pour Barcelone à l’éloge du travail.

L’anticapitalisme des anarchistes et anarcho-syndicalistes

espagnols des années trente.

Quand le 21 juillet 1936 à Barcelone, une bonne partie des leaders anarchistes estima que la situation n’était pas favorable à l’application immédiate du

communisme libertaire, l’argument des « circonstances » fut constamment invoqué : toute l’Espagne n’était pas libérée des troupes factieuses ; il ne fallait pas

effaroucher les démocraties qui pourraient aider la république espagnole ; il fallait avant tout reprendre Saragosse, etc.

Mais la base déjà organisée en comités de quartier et de défense prenait possession de la ville sans attendre la moindre consigne, et mettait en branle le réseau de ravitaillement,

l’amélioration des conditions d’existence, l’expropriation des usines et ateliers etc. De la même manière dans les localités rurales, l’appropriation des terres des grands propriétaires

suivit logiquement la victoire contre les militaires factieux. Tout ceci représentait la phase préliminaire évidente d’une socialisation prônée par la CNT au congrès de Saragosse en mai 1936.

Comme le rappelle Edouard Waintrop dans son livre récent [1], « dans ce contexte surgirent de nouveau les différences de conceptions qui coexistaient depuis toujours à

l’intérieur de la CNT, aussi bien sur la façon d’organiser le combat contre le capitalisme et l’État que sur la construction de la société de l’avenir égalitaire. »

Au fil des semaines, la création et l’activité du Comité Central des Milices Antifascistes ne masquait pas vraiment la reculade révolutionnaire en cours : l’État ne serait pas aboli, les

anarchistes allaient y entrer comme ministres ; le communisme libertaire n’était toujours pas à l’ordre du jour, et dans les usines plus ou moins collectivisées, le contrôle ouvrier se

transformait en contrôle des ouvriers.

Si une partie de la militancia anarchiste se sentait trahie par une CNT de plus en plus verticalisée, pour la grande masse des affiliés qui combattait dans les milices ou

qui travaillait en usine, le prestige et la confiance attachés aux militants valeureux et appréciés rendirent sans doute encore plus opaque la lecture de la stratégie

circonstantialiste, et plus difficile sa critique, d’autant plus que ceux qui défendaient le maintien de l’État et la collaboration de classes recouraient toujours à la phraséologie

révolutionnaire.

En se plongeant dans le matériau du livre de Michael Seidman [2], une constatation d’importance permet de mieux comprendre cette apparente contradiction : pour le courant

anarcho-syndicaliste devenu majoritaire au sein du mouvement libertaire après 1933 [3], faire la révolution revenait à adapter l’anarchisme aux exigences de la société industrielle, en lieu et

place de la bourgeoisie considérée comme incapable. C’est donc bien avant juillet 1936 que le projet de communisme libertaire fut revisité, et non pas seulement après, en fonction des

circonstances engendrées par la guerre civile. Une partie du malaise de la base que la CNT prétendait représenter s’exprima sans doute dans les innombrables refus des ouvriers de travailler

dans les usines barcelonaises collectivisées.

Dans l’appareil critique et dans la postface des Fils de la nuit, nous avions abordé quelques conflits internes importants apparus au sein du mouvement libertaire en 1936 et 1937.

Nous sommes aussi remontés jusqu’aux fondamentaux de l’anticapitalisme des anarchistes espagnols de l’époque, dont celui de vouloir abolir l’argent en sauvant l’honneur du travail, ce qui a

fortement déplu à certains :

« Les Giménologues, comme enhardis par leur fréquentation assidue des textes des prophètes de l’hypercritique, nous assènent quelques pesantes réflexions

sur la “valeur”, le “travail” et la “marchandise” afin de nous prouver que, malgré la grandeur d’âme de ses militants et au-delà de la trahison de ses instances, l’anarchisme espagnol était

par trop superficiellement anticapitaliste pour entreprendre une authentique révolution. »

(José Fergo, recension des Fils de la nuit, in A Contretemps, n° 25, janvier 2007.)

Notre démarche a été bien accueillie par d’autres :

« Dans leurs notes les Giménologues font une lecture ouverte qui observe les faits dans leur déroulement. […] [cette] lecture ouverte nous permet de nous

interroger encore sur la possibilité de la révolution, sur la façon de changer les bases de notre société capitaliste : travail, argent, État… »

(Recension parue dans la revue Etcetera, n° 41, Barcelone, décembre 2006. Traduction par nos soins.)

À l’invitation de nos compadres du bulletin Sortir de l’économie, je me suis penchée sur l’émergence de « l’utopie de la libération sur

le lieu de travail [4] » dans sa version anarchiste, non pour donner

des leçons aux révolutionnaires des années trente, mais parce que cet incritiqué reste d’actualité.

Si beaucoup d’ouvrages ont traité des questions politiques et doctrinaires et des vicissitudes du rapport des anarchistes au pouvoir, peu de travaux à notre connaissance proposent une

critique très poussée des choix économiques de la CNT, et surtout de sa gestion des entreprises, où elle eut les coudées franches jusqu’à la fin de la guerre. Seidman est le seul à signaler

qu’elle dut faire face à la persistance de la résistance au travail des ouvriers et employés barcelonais, et à mettre ce phénomène en rapport avec l’option industrialiste et productiviste des

anarcho-syndicalistes.

Ce n’est pas faire injure au mouvement libertaire espagnol que de procéder encore et toujours à une mise à plat de ses options et stratégies, sans craindre de casser l’excès de

romantisme [5] qui obscurcit le tableau ; et sans se

cantonner à l’explication par la trahison ou à la critique ad hominem des leaders de la CNT-FAI. Le tout est d’arriver à discerner ce qui relève des égarements d’une époque et ce qui

est imputable aux limites intrinsèques du mouvement.

Myrtille, Giménologue, le 8 juin 2012

De « La lucha por Barcelona »

à « El elogio del trabajo »

L’anticapitalisme des anarchistes et anarcho-syndicalistes espagnols

des années trente

Table des matières

Première partie

Chapitre A. Le projet de Communisme Libertaire en mai 1936

1. Le Congrès de Saragosse

2. L’affirmation du travail Annexes 1 et 2

Chapitre B. Qu’advint-il du processus révolutionnaire à Barcelone après le 19 juillet 1936 ?

1. Delenda capitalo

2. Le Comité Central des Milices Antifascistes

Chapitre C. La vie dans les entreprises barcelonaises collectivisées en 1936-1938 1. Le mouvement des collectivisations à Barcelone : une ébauche de sortie du capitalisme

2. « Nous ne croyons pas à une résistance massive au travail »

3. Syndicats et syndiqués dans les années trente

4. La gestion syndicaliste des entreprises sous contrôle ouvrier

5. La résistance ouvrière

6. « Toute cette révolution contre l’économie doit s’arrêter »

Annexes

Annexe I : Los Amigos de Ludd, « L’anti-machinisme dans l’État espagnol aux XIXe et XXe siècles »

Annexe II : Les deux courants de l’anarchisme espagnol

Annexe III : L’anticapitalisme tronqué des anarchistes espagnols

Annexe IV : El elogio del trabajo

Références bibliographiques

Future deuxième partie

Chapitre D : Un début de socialisation en Aragon

Chapitre E : (Nouveaux) Enseignements de l’expérience révolutionnaire espagnole

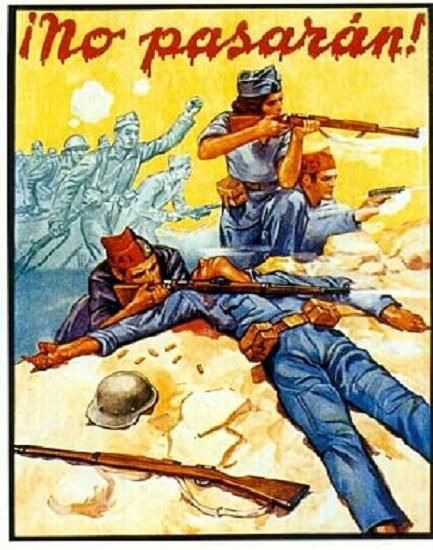

Barcelone 19 juillet 1936

Il s’agit ici d’aborder concrètement quelques questions que les révolutionnaires espagnols traitèrent in vivo à Barcelone et dans les campagnes aragonaises au cours de leur tentative

annoncée de sortie du capitalisme, et les débuts de réponses qu’ils y apportèrent.

Chapitre A. Le projet de Communisme Libertaire en mai 1936

En ce début d’année 1936, pour les prolétaires espagnols en guerre sociale ouverte contre les classes possédantes, l’heure semble décisive et la situation à la fois grave et claire.

1. Le Congrès de Saragosse

Lors de son fameux congrès du mois de mai à Saragosse, la Confédération Nationale du Travail (CNT) avertit de l’imminence d’un putsch militaire et appelle à

s’organiser tout de suite contre le déclenchement d’un possible conflit mondial. Elle considère comme évidente la « faillite du parlementarisme » et réaffirme ses « principes

apolitiques » [6]. En même temps, la CNT se réunifie et réintroduit en son sein les représentants de sa fraction réformiste, les « Trentistes » [7]. L’échec de plusieurs tentatives insurrectionnelles

impulsées depuis 1933 par les « faïstes » [8] y était pour quelque chose.

La première motion approuvée le 7 mai par les congressistes est celle sur le chômage ; les trois suivantes portent sur la réforme agraire, sur les

alliances révolutionnaires, [9] et sur

« le concept confédéral de Communisme Libertaire [10] ».

Congressistes à Saragosse en mai 1936

« Motion sur le chômage »

« Le chômage ouvrier est la conséquence du développement de la mécanisation […]. La machine est venue libérer l’homme de l’effort épuisant du travail organisé. On peut affirmer

aujourd’hui que parmi les grandes contradictions du régime, la plus grave est de rendre l’homme libre des contraintes de l’esclavage du travail pour mieux l’affamer. […]. Le régime

capitaliste [est] complètement dépassé. Il est urgent pour le salut moral et matériel de l’humanité que les masses ouvrières se préparent à en finir avec le régime capitaliste et à organiser

elles-mêmes tout le système producteur et répartiteur de richesses sociales. »

« Motion sur la réforme agraire »

Elle évoque l’indispensable participation des travailleurs de la terre à une organisation révolutionnaire. Sans elle, « le développement conséquent de la révolution sociale ne peut être

viable [car] les obstacles traditionnels sont nombreux à cause du retard culturel, de l’instinct de propriété et de l’individualisme qui rendent difficile le ralliement des masses paysannes à

des fins collectives ». Face à la réforme agraire promise par la République et sur laquelle elle ne se fait guère d’illusion, la CNT appelle à l’expropriation immédiate des propriétés de

plus de 50 ha, en attendant « la libération totale ». Mais « il ne suffit pas de rendre la terre aux paysans si ne suit pas tout ce qui est inhérent à l’exploitation moderne,

comme la mécanique, la chimie, les travaux hydrauliques etc. qui permettent l’industrialisation de l’agriculture ».

Je souligne ce ralliement à l’industrialisation, posé comme évident. Les libertaires espagnols semblaient jusque-là avoir hérité du mouvement de révolte populaire contre l’introduction de la

mécanisation dans les manufactures et dans l’agriculture, ainsi que de la tradition de « résistance tenace à la généralisation du travail salarié » au XVIIIe siècle, décrits par Los

Amigos de Ludd.

Se reporter ici à l’annexe n°1 à la fin de cet article « L’anti-machinisme dans l’État espagnol aux XIXe et XXe siècles »

On lit par exemple en 1927 dans La Revista Blanca que

« le capitalisme est le fils de l’industrialisme. Du capitalisme est né une indolence que l’on peut qualifier de mécanique, c’est-à-dire le fait de produire beaucoup avec le moindre

effort […]. Les machines qu’on a inventées pour produire beaucoup et pas cher ont d’abord produit des bras en trop. […] C’est dans les villages qu’il faut se préparer à la transformation

sociale, parce que les produits de la terre sont les seuls qui ont une valeur positive. La production industrielle est artificielle ; elle obéit bien souvent à des calculs mal appliqués

par la direction, qui ne se fondent pas sur les besoins de la collectivité. Si les ouvriers des grandes capitales s’emparent des usines, il n’en résultera rien. Mais si les paysans s’emparent

de la terre de leur village, il en résultera beaucoup ! [

11] ».

Selon Urales, c’est dans les campagnes que coexistaient à la fois la plus grande moralité, la plus grande exploitation des travailleurs par les possédants et la plus grande hostilité au

capitalisme. Il appelait à décongestionner les grandes villes, fermer les grandes usines et disperser les industries afin de réconcilier le monde citadin et le monde urbain, le travail

intellectuel et le travail manuel. (Cf. Lorenzo, 2006, p. 93.) Tout cela peut être rapproché des considérations en forme d’hommage aux anarchistes espagnols que Franz Borkenau

exprima dans son livre publié en 1937 [12] :

« En Espagne, les masses n’ont cessé de s’insurger contre le progrès et l’européanisation sous toutes ses formes […]. Dans les pays plus “ modernes ”, le socialisme a entièrement fait

siennes les options industrielles et “ progressistes ” de la bourgeoisie. […]. Au cours du 19e siècle, et de manière encore plus nette à partir du 20e, le capitalisme moderne importé de

l’étranger a lentement pénétré l’Espagne avec le concours modéré des Basques et des Catalans […], mais avec peu ou pas de participation de la part des Espagnols proprement dits. […] La

révolte des masses espagnoles ne fut pas un combat qu’elles menèrent pour améliorer leurs conditions de vie dans le cadre d’un système capitaliste admiré, mais un combat contre les premières

manifestations d’un capitalisme honni. […] Quelles que soient les concessions faites dans les dernières décennies aux nécessités du progrès industriel, le travailleur espagnol ne s’est jamais

résigné comme ses collègues anglais et allemands à n’être qu’un simple employé de l’industrie. […] L’exigence américaine d’un “ toujours plus ” matériel est chose inconnue en Espagne. […] la

tradition de lutte contre l’oppression, la mentalité du brigand qui abandonne son village pour vivre libre est infiniment plus vivace en Espagne que celle du syndicaliste acceptant de longs

mois de grève en échange d’un peu plus d’aisance matérielle. C’est pourquoi le recours à la violence n’est jamais écarté a priori par les masses espagnoles, qui jugent au contraire suspecte

l’action syndicale pacifique. Pour me résumer, je dirai que ce qui heurte la conscience du monde ouvrier et paysan espagnol, ce n’est pas l’idée d’un capitalisme qui se perpétuerait

indéfiniment, mais l’apparition même de ce capitalisme. Telle est pour moi la clef de la position privilégiée de l’anarchisme en Espagne. […] La valeur éminente [que les anarchistes]

attribuent à la liberté s’explique par le fait que, dans le cadre d’un système de pensée s’intéressant assez peu aux réalisations matérielles, la tyrannie apparaît comme le principal reproche

qu’on puisse faire au système industriel moderne – le même reproche que l’on pouvait auparavant adresser au servage. »

Toutefois, avec la montée en puissance de la CNT en Espagne, le soubassement anti-matérialiste évoqué par Borkenau et par Los Amigos de Ludd [13] ne sera plus aussi déterminant dans les années trente.

Les anarcho-syndicalistes décidèrent d’adapter l’anarchisme aux exigences de la société industrielle, estimant que la technique est une bonne chose quand la richesse est socialisée, et une

mauvaise quand elle est monopolisée par le capitalisme. En 1933, certains considéraient encore que la machine devait s’adapter à l’homme, mais il n’en sera plus de même ensuite. Pour

prolonger la question, je reviens au congrès de mai 1936 avec l’examen de la

« Motion sur le concept fédéral de Communisme Libertaire »

Cette motion aborde d’entrée de jeu les « deux manières d’interpréter le sens de la vie et les formes de l’économie post-révolutionnaire qui s’agitent avec une certaine fermeté au cœur

même de la CNT. […] Il a fallu trouver la formule qui recueille la pensée des deux courants ». La motion soutient que « l’individu » et « le syndicat » sont les deux

piliers de la nouvelle vie qui permettront le développement parallèle des deux courants qu’ils représentent. « Nous affirmons la reconnaissance de la souveraineté individuelle comme

preuve et comme garantie de l’harmonie. »

Se reporter ici à l’annexe n°2 à la fin de cet article : « Les deux courants de l’anarchisme espagnol »

Le texte de la motion fait allusion à un clivage quasiment consubstantiel apparu au sein de l’anarchisme espagnol, qui recouvre aussi implicitement deux façons de repousser le

capitalisme : l’une depuis le territoire de la vie quotidienne (le quartier et la commune rurale) ; l’autre depuis le lieu de travail. Les congressistes ont tenté de neutraliser le

conflit né du « désir d’hégémonie » de chaque tendance pour garder l’unité du mouvement à peine reconquise, d’où un texte qui tente de ménager la chèvre et le chou, mais qui fait

encore la part belle au fond communaliste :

« Une fois socialisée l’accumulation de toute la richesse sociale, et une fois garanti l’usage des moyens de travail, en rendant accessible à tous la faculté de produire, faculté

convertie en devoir, pour acquérir le droit de consommer, surgit alors le principe anarchiste du libre accord pour que soient discutées par les hommes les possibilités, la forme et la durée

du pacte. Ainsi l’individu, comme cellule juridiquement personnalisée et comme centre des articulations successives que la liberté et l’autorité de la Fédération devront créer, constituera le

maillon et la structure de la nouvelle société à venir. »

La conception de l’individu ici avancée rompt avec les fondamentaux du sujet stirnérien des individualistes et illégalistes des premiers temps. En tant que « cellule juridiquement

personnalisée », l’individu est intégré dans un « pacte » où « devoir de produire » et « droit de consommer » découlent d’un « préalable » posé

comme indiscutable : il est avant tout un producteur [14] . Le futur ministre de la justice (et homme d’action de la CNT) avait déjà annoncé la couleur en octobre

1931 :

« Après la révolution, les travailleurs devront faire la même chose qu’avant la révolution. La révolution sera importante dans la mesure où elle mettra en vigueur un nouveau système

juridique et, pour la première fois, elle réalisera le droit. Après la révolution, les travailleurs auront le droit de vivre selon leurs besoins et la société devra satisfaire ces besoins en

fonction de ses possibilités économiques. » (Interview de García Oliver par le périodique La Tierra.)

Revenons à la motion :

« La conception constructive de la révolution »

« La révolution ne peut se fonder ni sur l’entraide, ni sur la solidarité, ni sur le lieu commun archaïque de la charité. [15] […] En conséquence, nous croyons que la révolution doit

s’appuyer sur les principes sociaux et éthiques du Communisme Libertaire qui sont : – à chacun selon ses besoins, sans autre limite que celle imposée par les possibilités économiques –

solliciter le maximum d’efforts de chaque être humain à la mesure des besoins de la société et en tenant compte des conditions physiques et morales de chacun. » « L’organisation

de la nouvelle société après la rupture révolutionnaire » « Une fois terminé l’aspect violent de la révolution, seront déclarés abolis la propriété privée, l’État, le principe

d’autorité, et par conséquent les classes. […] Une fois la richesse socialisée, les organisations de producteurs se chargeront de l’administration directe de la production et de la

consommation. » Une fois établie la commune libertaire en chaque localité, elle se saisira de tout ce que la bourgeoisie détenait et « les hommes se prépareront à accomplir le

devoir volontaire [16] – qui se

convertira en véritable droit quand l’homme travaillera librement – d’aider la collectivité, […]. Les producteurs de chaque branche, réunis en syndicats sur leurs lieux de travail,

détermineront librement la façon de s’organiser. […] Bien entendu, les premiers temps de la révolution ne seront pas faciles et il faudra que chacun redouble d’effort et consomme seulement

ce que la production rendra possible. […] Comme base (dans le lieu de travail, le syndicat, la commune, dans tous les organes régulateurs de la nouvelle société), le plan économique

d’organisation aura le producteur, l’individu comme cellule et pierre angulaire. » Comme organe de liaison entre la commune et le lieu de travail, il y aura le conseil d’atelier ou

d’usine (à la campagne le conseil d’agriculture). Une « carte de producteur » remise par les conseils en question donnera « droit à la satisfaction des besoins. Il y figurera

la quantité de travail en unités de journée, et [elle] sera valable pour l’acquisition de produits pendant un an ». Les cartes de consommation seront distribuées « aux éléments

passifs de la population par les conseils communaux ».

Les associations de producteurs industriels et agricoles se fédèreront au niveau national « tant que l’Espagne sera le seul pays à avoir réalisé sa mutation sociale ».

Ici, point d’importance, c’est donc en priorité le temps de travail qui est pris en compte dans le statut social des hommes, bien que théoriquement la satisfaction de leurs besoins soit le

souci premier. L’égalité doit être fondée arithmétiquement, d’où l’importance de la statistique dans l’organisation sociale anarchiste. [17] « Les communes libertaires comme entités

politiques et administratives » Elles devront s’occuper de tout ce qui concerne l’individu et nommeront les conseils communaux. « Il y aura autant d’assemblées que de nécessités de

consultations à la demande des conseils ou des habitants. » Les communes sont autonomes et fédérées au niveau régional et national. « Le droit d’autonomie n’exclura pas le devoir de

tenir compte des accords collectifs. […]. Les communes réfractaires à l’industrialisation qui adopteraient d’autres types de convivialité, comme par exemple les naturistes, auront droit à une

gestion autonome dégagée des compromis généraux. »

Une « niche » est ainsi prévue pour les individualistes « non consuméristes », ce qui sonne un peu comme un dernier hommage aux ancêtres du mouvement. Dans le texte de la

motion, l’individu, la commune et le syndicat sont bien les trois piliers de la future société libertaire ; mais au vu de ce qui advint quelques mois après, on comprend que c’était la

tendance syndicaliste qui était en train de prendre le dessus, incarnée et activement défendue par Abad de Santillán, un des principaux intellectuels du mouvement, [18] qui avait longtemps « préféré la

municipalité rurale et s’était opposé à la domination du sindicato dans le mouvement anarchiste ». [19] Il écrivait dans un commentaire post festum : « Le mécanisme des interconnexions syndicales

permettait, selon moi, de remplacer avantageusement le propriétaire capitaliste de l’industrie et de la terre, et je voulais contribuer à dépasser l’infantilisme du communisme libertaire basé

sur les prétendues communes libres et indépendantes ».

Il estimait que le collectivisme de Bakounine ou le mutuellisme de Proudhon « étaient plus proches de la vraie nature humaine, car l’homme est généreux, plein d’abnégation, mais aussi

égoïste ».

« Nous devions tout d’abord élever le niveau industriel et agricole du pays ; nous nous sentions capables de donner cette impulsion mais à travers l’instrument dont nous disposions,

l’organisation syndicale, et non à travers les idylliques communes libertaires de nudistes et de pratiquants de l’amour libre. » [20] Le cadre était déjà posé par le même

Santillán en 1934 : « Il nous semble qu’il règne dans nos milieux libertaires un peu de confusion entre ce qui relève de la convivialité sociale, le regroupement par affinité, et la

fonction économique. Les vieilles visions […] sur les communes libres agissent sur la mentalité de certains camarades. […] l’avenir est complètement autre. À l’usine, nous ne recherchons pas

l’affinité, comme dans le couple ou dans l’amitié [21] […]. À l’usine, ce qui nous intéresse par-dessus tout, c’est notre collègue ouvrier qui connaît son boulot

et l’exécute sans créer de difficultés inhérentes à l’inexpérience ou à l’ignorance du fonctionnement de l’ensemble. » [22]

« Le salut réside dans le travail et le jour viendra où les ouvriers le voudront ce salut. » [23] Comme quoi, on n’y était pas encore… De manière plus explicite encore, le futur ministre de l’économie de la Généralité de Catalogne

soutenait dans la revue Tiempos Nuevos du 5 septembre 1934 que les progrès de l’économie moderne et la nécessité de supprimer le capitalisme et l’État amenaient le mouvement à développer les

possibilités technologiques de l’humanité, et à en finir avec « l’utopie ruraliste ». Les anarchistes eux-mêmes devaient s’adapter : « L’industrie moderne comme

l’agriculture moderne posent en elles-mêmes des limites au “ Fais ce que voudras ” en matière d’économie. L’industrie moderne est un mécanisme qui a son rythme propre. Le rythme humain ne

détermine pas celui de la machine ; c’est celui de la machine qui détermine celui de l’homme. […] Le localisme économique est passé et il doit passer, là où ce n’est pas encore fait, au

musée des antiquités. L’organisation de l’usine, et non pas la commune libre – reliquat de “ visions périmées ” […] –, ni le groupe d’affinité, doit être le noyau de la société anarchiste

future. » [24] En juin 1936, dans la même revue Tiempos Nuevos, Santillán

pestait contre les « contradictions » et les « obscurités » des motions du Congrès où, selon lui, trop de place était encore concédée au communalisme : « Si on

part du lieu de travail, les communes autonomes sont superflues […]. En économie il faut extirper l’illusion du localisme. » [25] Ainsi, à partir d’une volonté de rupture indéniable avec le capitalisme et de bannir la misère matérielle

une fois pour toutes, les leaders anarcho-syndicalistes espagnols des années trente – à l’instar de leurs homologues européens, tel Pierre Besnard – se sont majoritairement ralliés à la

théorie du prolétariat portée par le marxisme traditionnel, qui critiquait le Capital du point de vue du Travail, tout en intégrant le développement de ce dernier comme une étape dans la

montée en puissance de la classe ouvrière. Dans ce cadre, d’instrument de lutte contre le capital, le syndicat devient une entité qui préfigure la société émancipée à venir. [26]

À suivre…

Myrtille, giménologue 30 mai 2012

Annexes

Annexe n°1 : Extrait de l’article de Los Amigos de Ludd :

« L’anti-machinisme dans l’État espagnol aux XIXe et XXe siècles »

« Le système industriel [en Espagne] a connu une première étape sous la forme de manufactures concentrées et non mécanisées dans des usines créées ou favorisées par la Couronne au XVIIIe

siècle, parmi lesquelles le grand établissement consacré à la draperie, à Guadalajara, reste la plus célèbre. Signalons également l’usine d’Ávila (destinée à la préparation du coton), les

hauts-fourneaux de Liérganes et de La Cavada, en Cantabria, qui servaient à la fonte des canons, l’usine de tabac de Séville, etc. La résistance des travailleurs à des formes de travail

nouvelles et oppressives s’y est manifestée par des grèves, des attaques physiques contre les contremaîtres et les cadres, etc., mais sans doute parce qu’elles sont encore en petit nombre et

ne portent guère préjudice aux intérêts des travailleurs, aucune destruction de machines n’a lieu à cette époque. Par contre, une résistance tenace à la généralisation du travail salarié se

fait jour ; il est perçu par les ouvriers et les ouvrières de ces établissements comme une négation de leur liberté individuelle et collective, une atteinte à leur dignité, une

dégradation physique et mentale ; en faisant de l’argent perçu comme salaire le facteur principal de leur vie, il est finalement vécu comme un corrupteur de leur intégrité morale. À en

juger par leurs actes, ces travailleurs rejoignaient la pensée d’Aristote qui faisait du travail salarié une forme de semi-esclavage, et la résistance exemplaire qu’ils y opposèrent est une

des causes principales, sinon la principale, des mauvais résultats obtenus par la presque totalité de ces établissements. […] Dans l’État espagnol, […] la propriété communale et les formes de

coopération entre égaux restaient étonnamment puissantes au XIXe siècle, d’où une prolétarisation assez incomplète et le poids énorme de la petite propriété. Cet état de fait a rendu

difficile l’articulation du marché intérieur, a réduit l’usage et la circulation de l’argent, freiné la concentration des masses déshéritées dans les zones industrielles et, finalement, a

limité l’industrialisation, faisant de l’Espagne un pays “ attardé ” selon la rhétorique des apôtres du développement et du productivisme. […] Dans le cas de l’État espagnol, l’attachement

des gens à des formes de vie préindustrielles était justifié, car elles comprenaient des biens communaux importants que les diverses entreprises absolutistes et libérales ne réussirent pas à

éliminer totalement ; des biens particuliers (terres, maisons, troupeaux, matériel agricole, etc.) assez bien répartis ; des outils et des ustensiles (métiers à tisser, etc.) de

l’industrie rurale décentralisée également très communs ; la survie du régime de conseil municipal ouvert (dans les villages) qui offrait encore quelques restes

d’auto-gouvernement ; des habitudes d’entraide enracinées, efficaces et satisfaisantes ; un mépris généralisé pour l’argent ; un grand respect pour les autres êtres humains et

pour eux-mêmes les empêchant de se soumettre à des pratiques dégradantes comme le travail salarié (et, par conséquent, à l’empire des machines existantes dans la mesure où elles étaient

inséparables du régime salarié) ; un grand sens du courage et de la dignité, une sensibilité aiguë pour le juste et l’injuste qui les poussait à s’affronter aux décisions illégitimes du

pouvoir établi, une culture propre vivante et créative, etc. Les communautés rurales ont donc résisté à toutes les tentatives réalisées par l’État et les riches pour les dissoudre, et par

conséquent, les machines agricoles ne pouvaient trouver aucun cadre politique et social, excepté dans les quelques régions de latifundium consolidé. Ceci explique que ces communautés

préférèrent continuer leur existence (qui était indéniablement, malgré ses graves défauts, meilleure ou, si l’on veut, pas aussi mauvaise que ce que leur offraient la grande ville et la

grande industrie), et ne virent aucun intérêt dans la généralisation de la machinerie existante sur le marché (cependant, ils utilisaient couramment la machine qui leur était utile, comme par

exemple les vanneuses). […] La mécanisation de l’agriculture n’a eu lieu que sous le régime franquiste, puisque c’est seulement celui-ci qui, une fois la guerre civile gagnée, a été capable

de détruire définitivement la société rurale (tâche à laquelle l’absolutisme comme le libéralisme progressiste avaient partiellement échoué) — destruction qui est la condition nécessaire de

la mécanisation massive. » Dans un autre de leurs textes (2009, p. 108), Los Amigos de Ludd concluent que « la classe ouvrière industrielle, née dans le deuxième quart du XIXe

siècle, conserva de fortes attaches avec le monde préindustriel, en raison surtout de l’intégration régulière de paysans dans ses rangs. Par conséquent, et relativement aux autres pays

européens, y étaient particulièrement vivaces les idéaux de communauté, l’entraide, le dédain pour tout ce qui a trait à l’argent et aux jouissances matérielles, le goût pour la délibération

et la décision en assemblée, la méfiance envers les fonctionnaires des syndicats et des partis politiques. De la même manière, la propriété collective, la critique radicale du capitalisme

prédateur, despotique et immoral, portée par les nouvelles idéologies ouvriéristes, marxistes et anarchistes, étaient familières d’un prolétariat issu du monde communal. Ce discours connut

ainsi un succès extraordinaire auprès des ouvriers espagnols. Cela rendait fort peu probable un mouvement ouvrier à la manière anglaise, allemande, etc., c’est-à-dire centré sur le conflit

salarial, les questions de revenu, autrement dit réactionnaire. C’est ainsi que la rencontre entre le mode de vie et les valeurs héritées du monde traditionnel espagnol et l’idéal radical du

mouvement ouvrier a produit un prolétariat extrêmement combatif, cause directe de la guerre civile ».

Les textes des Amigos de Ludd sont traduits et publiés en français. Certaines considérations y sont discutables, à commencer par l’absence de prise en compte de la mécanisation qui apparut

dans les collectivités agricoles en 1936-1938 et une certaine idéalisation des rapports sociaux dans les communes rurales, qu’ils reconnaîtront d’ailleurs en partie ultérieurement ; mais

le matériau accumulé et l’apport bibliographique sont considérables et permettent à chacun de se faire une idée.

« Jeunes libertaires excursionnistes »

Annexe n°2 : Les deux courants de l’anarchisme espagnol

Le courant anarchiste individualiste était animé depuis le XIXe siècle par une myriade de petits groupes très autonomes, en lutte permanente contre l’autorité, le capitalisme et

l’État. Selon Chris Ealham, auteur de La lucha por Barcelona, la tradition libertaire dans cette ville date de la décennie 1860 et fut véhiculée par les groupes d’affinité comprenant

entre quatre et vingt membres qui provenaient du même quartier et se faisaient entière confiance. Ils propageaient une « culture de résistance à l’éthique du travail et aux rituels

quotidiens de la société capitaliste ». On trouvait parmi eux des pacifistes, des naturistes et des végétariens, des espérantistes, mais aussi des activistes pratiquant la vie bohême, le

brigandage, « l’acte individuel antisocial » et l’illégalisme ; ils ne reculaient pas devant l’usage de la violence. Le terreau de ces groupes anarchistes était la culture des

quartiers (barrios) dont le « code moral » justifiait le « délit économique » pour finir le mois, et dont la pratique « d’action directe » remontait aux années

1830. Ce courant optait pour la propagande par le fait [27] et pour la voie insurrectionnelle. Il s’opposait violemment à toute organisation, restant dans un premier

temps à distance de la classe ouvrière. La lourde répression que ces groupes subirent les rendit inopérants. Les anarchistes plus intellectuels se réunissaient dans les cafés et se mêlaient à

la marge, notamment aux gitans. Les idées individualistes se propageaient au sein des centres populaires culturels et sociaux, les Ateneos (entre 1877 et 1914, il en existait 75 à

Barcelone), dans les écoles rationalistes et dans de nombreuses revues, parmi lesquelles on trouvait La Revista Blanca, Ética, Iniciales, Estudios, etc. On peut y lire des textes en

défense et illustration de « l’expropriateur » qui « restitue à la société la partie du produit du travail confisquée par le bourgeois ». Dans Tierra y Libertad

de Madrid en 1902, deux mois après la grève générale de Barcelone, un article de Firmin Salvochea s’intitulait : « Ne travaillez pas ! ». Ces groupes revendiquaient un

certain éclectisme et pouvaient adopter selon les époques des théories philosophiques « non prolétariennes » (Ibsen, Nietzsche, Stirner). Les publications anarchistes témoignaient

d’un grand intérêt pour la culture, la science et les arts, à partir d’une démarche foncièrement anticléricale, progressiste et rationaliste. S’ils s’intéressaient peu à l’action syndicale,

les anarchistes individualistes, la plupart urbains, respectaient la figure du producteur et étaient de fervents partisans du communalisme, système fédéraliste dont la

commune rurale autonome est la base. Les tentatives insurrectionnalistes des années trente pour proclamer le communisme libertaire furent soutenues par la famille Urales par la bouche de la

conférencière Federica Montseny en 1932 : « Nous devons, nous les anarchistes, déplacer nos activités dans les campagnes, dans les villages ruraux, d’où partiront les phalanges

révolutionnaires, pour en finir avec l’hégémonie des villes, foyers de corruption et de stérilisation des mouvements. […] Nous n’avons pas besoin des villes pour faire la révolution […]

[villes] qui sont le lieu de concentration des forces capitalistes. » [28] Fin

1935, au vu de l’imminence de la victoire du Front populaire, beaucoup d’anarchistes individualistes commencèrent à penser concrètement à la société future. Ils se mirent eux-mêmes en garde

contre une excessive idéalisation de la vie à la campagne, et sur les difficultés de la vie en commun : « Que nous désirions nous évader de la vie d’usine, de bureau ou de boutique

[…] est un mouvement naturel, sain et légitime. […] Les conditions pour réunir toutes les chances de succès sont de retourner à la campagne progressivement, en gardant le travail qui nous

assurera les moyens de vivre (si nous pouvons) et, peu à peu, nous transplanter complètement […]. Il est nécessaire d’agir seul pour conserver son indépendance et ne pas risquer de

compromettre celle des autres. » [29]

Le second courant renvoie à l’anarchisme ouvrier qui ne s’était pas vraiment développé après la création de la Fédération Régionale Espagnole de l’AIT en 1870. Il reprit de la vigueur au

début du XXe siècle en s’inspirant de l’anarcho-syndicalisme français. La première grande grève éclata à Barcelone en 1902 ; celle de 1909 fut transformée en insurrection urbaine par la

population des quartiers. La CNT se constitua en 1910. L’existence même d’une organisation anarcho-syndicaliste signifiait une certaine rupture dans le modus operandi de l’anarchisme

espagnol, contre l’activisme individuel et en faveur de l’action collective et solidaire. Ce syndicat sans permanent, pratiquant l’action directe, va s’imbriquer intimement dans les

communautés de quartiers en créant notamment des Comités de barriadas, réseaux d’information et d’action (voir supra note 49). Il renforcera une pratique populaire déjà

existante où la rue était l’épicentre de l’action, qui va s’intensifier dans les années trente (grèves commençant à l’usine et continuant dans les quartiers, refus de paiement des loyers,

boycotts, manifestations de chômeurs finissant en expropriations collectives, manifestations de femmes accompagnées d’hommes armés, libération et planque de prisonniers, édification de

barricades, etc.). Tout cela participait d’une contre-culture d’action directe qui n’attendait rien de l’État, violemment antipolitique, particulièrement non misérabiliste et animée d’un

sentiment de supériorité morale face aux bourgeois considérés comme des criminels. La CNT affermit ses liens avec les écoles rationalistes, les coopératives de consommation et les

Ateneos, lesquels « renforcèrent l’esprit autonome des barriadas, donnant du sens et de la dignité aux expériences des quartiers. Du fait du sacrifice collectif

nécessaire à leur ouverture, ils se convertirent en source d’orgueil local, renforçant la confiance de la communauté dans l’idée de la possession commune d’une richesse. […]. Ceci se passait

à une époque où en Europe l’arrivée des formes de culture de masse comme le football et les salles de concert avaient commencé à ramollir et diluer la conscience socialiste » (Ealham,

2005 a, p. 95). Avec la victoire obtenue lors de la grande grève de 1919 contre l’entreprise anglo-canadienne Riegos y Fuerzas del Ebro, à la suite de quoi l’État espagnol fut le premier en

Europe à légiférer sur la journée de huit heures, « la CNT devint un des acteurs principaux dans le monde industriel et une référence pour les ouvriers » (ibid., p. 87). La

Confédération réussit ainsi à combiner des formes traditionnelles de lutte qui représentaient un grand potentiel d’énergie hors des lieux de travail, et des formes « modernes »

comme la grève. Après 1919, la bourgeoisie catalane réagit fortement contre la CNT, organisa des milices et engagea des pistoleros pour casser les grèves et les militants. Le

syndicat dut passer à la clandestinité et s’appuya sur les réseaux de soutien des quartiers. La CNT s’allia également à des anarchistes individualistes organisés en « groupes de

défense » qui proposèrent leurs services pour répondre coup pour coup au patronat et à l’État [30] . Afin qu’ils ne se singularisent pas trop, la CNT leur octroya la paye d’un travailleur qualifié pour

protéger les militants menacés, collecter les cotisations, attaquer les banques pour financer la caisse du comité pro presos, exécuter les pistoleros et s’attaquer même

directement à certains dirigeants. Ces groupes totalisaient 200 personnes environ, et ils représentèrent une source de fierté pour les ouvriers ; jamais ils ne furent infiltrés ni

trahis. [31] Début 1923, la plupart

des groupes d’action anarchistes qui vont pratiquer l’action directe contre la dictature, tel celui des Solidarios [32], étaient composés d’ouvriers syndicalisés endurcis. Mais ils voulaient garder leur autonomie et

multiplièrent los atracos (les braquages) pour s’autofinancer.

La CNT ne pouvait agir publiquement dans les années vingt. L’une des raisons de la création de la FAI en juillet 1927 à Valence était de contribuer à la lutte en tant que société secrète

révolutionnaire. Lors du congrès de sa constitution, il fut affirmé de n’établir « aucune collaboration, aucune entente avec des éléments politiques, et de n’être en intelligence qu’avec

la CNT. [33] […] On approuva les

coopératives de consommation et autres essais constructifs (ateliers communautaires, colonies agricoles), du moment qu’ils étaient imprégnés d’esprit libertaire anticapitaliste. » La

FAI, dite « l’organisation spécifique [34] », fonctionna sur la base des groupes autonomes d’affinité, [35] pour certains constitués en Fédération Nationale

en liaison avec la CNT depuis 1923. À partir de 1930, elle entra dans sa phase suivante, plus clandestine que secrète, et donna de la voix contre les tendances « réformistes » de la

CNT. (Cf. Lorenzo, 2006, pp. 87-91.) En 1931, la FAI devint le foyer d’accueil des opposants au réformisme, et un organe révolutionnaire quasiment spécialisé dans les

soulèvements [36] , tout en s’imbriquant

de plus en plus profondément dans la CNT. Les deux courants de l’anarchisme espagnol – représentés par l’individu et la commune d’un côté, et le syndicat de l’autre – s’affrontèrent longtemps

dans de vastes et épuisantes polémiques, qui recoupaient d’autres joutes entre les tendances dites « radicales » et « modérées », « spontanéistes » et

« organisationnelles », « insurrectionnalistes » et « possibilistes », « faïstes » et « trentistes »… à l’extérieur comme au sein de la

Confédération. Dans la FAI elle-même, entre un Federico Urales [37]. J’insiste toutefois sur le fait qu’Urales, comme d’autres anarchistes, balançait selon les moments entre le

spontanéisme et l’organisation, l’insurrection communale et la grève générale ; et si la commune rurale avait sa faveur, il n’en appela jamais à un quelconque retour au passé, mais

plutôt à une adaptation de la société au développement. Il était certes « anti-industrialiste », mais aussi à sa manière assez « progressiste ».]] , partisan d’un

« anarchisme communaliste », et un Abad de Santillán (voir supra note 13 ) appelant à un « anarchisme constructif » en phase avec la croissance industrielle, le clivage

était flagrant. Même si certains individualistes dénonçaient la CNT et la FAI comme des « machines à cotiser » et des « unités dominatrices », notamment à travers la revue

Iniciales, beaucoup de liens historiques, politiques et personnels reliaient les représentants des deux courants, qui appartenaient donc bien à la même famille. Des militants

anarchistes de premier plan de la CNT-FAI dans les années trente avaient des amis stirnériens. Mais plus la CNT-FAI (et la FIJL, Fédération Ibérique des Jeunesses Libertaires, créée en 1932)

envisageaient le surgissement d’un mouvement social de grande ampleur, plus elles prenaient leurs distances avec le vieux fond anarchiste, à commencer par la pratique de l’expropriation

individuelle : « Ou nous en finissons avec el atraco, ou el atraco en finira avec nous, » aurait dit Ascaso en 1935 (Voir aussi sur ces questions Chris

Ealham, 1999 et Miguel Amorós, 2003 a.)

[1] Les

Anarchistes espagnols 1868-1981, Denoël, 2012, p. 337

[2] Ouvriers contre le travail,

Senonevero, Marseille, 2010.

[3] L’autre courant dit communaliste et

individualiste considérait que le capitalisme et l’industrialisme étaient consubstantiels, et que c’était à la commune et non au syndicat de prendre en charge la socialisation.

[4] Selon l’expression de Michael

Seidman.

[5] Il ne s’agit pas pour autant de

s’adonner à la démythification pour la démythification…

[6] Selon les termes utilisés dans la « Motion sur la situation

politico-militaire » adoptée le 9 mai 1936. Je me base sur la traduction en français des cinq motions, publiée anonymement sous forme de brochure et intitulée Prolégomènes à la

révolution de juillet 1936 en Espagne. Motions du congrès de Saragosse CNT - mai 1936.

[7] C’est ainsi que furent qualifiés les trente partisans du « syndicalisme

pur » qui voulaient dégager la CNT de l’influence des Groupes anarchistes et publièrent en août 1931 le Manifeste des trente, au moment où l’interminable guerre de rue des

ouvriers et chômeurs radicalisait la CNT catalane. Ces militants modérés (comme Peirò ou Pestaña) prônaient une sorte d’armistice avec les autorités pour que l’action syndicale puisse se

développer et critiquaient la violence des groupes et le recours aux actions illégales. La République rétablie en avril avait proposé à certains d’entre eux de devenir ministres, ce qu’ils

n’osèrent pas accepter. Chris Ealham (Ealham, 2005 a, p. 203 : voir bibliographie en fin d’article) fait remarquer que le chômage massif avait exercé une pression sur le code moral des

syndicalistes : pour lutter contre le chômage, certains militants trentistes voulurent limiter le travail des femmes et contrôler les immigrés déjà criminalisés par la presse, et ils

jugèrent que les actions offensives menées hors de l’usine par les chômeurs étaient « indignes des travailleurs ». Ealham conclut que la conception anarcho-syndicaliste de la

dignité prolétaire était devenue une version radicale de la conception bourgeoise du « bon ouvrier » qui vit exclusivement de son travail.

[8] C’est ainsi qu’on a qualifié les membres de

la Fédération Anarchiste Ibérique (FAI). Voir infra l’annexe n° 2 : « Les deux courants de l’anarchisme ».

[9] Cette motion s’adresse à l’Union Générale des Travailleurs (UGT), socialiste, dans la mesure où celle-ci

convient de « l’échec du système de collaboration politique et parlementaire et, en conséquence, cesse d’entretenir une quelconque collaboration avec le régime actuel ».

[10] Pour approcher une genèse de ce concept, je renvoie aux pp. 48-50 et 103-107 du livre de Clara E. Lida,

2011, qui évoque les changements doctrinaux opérés à la fin des années 1870 au sein de l’AIT, confirmés au congrès de Londres de 1881, où « on se mit d’accord sur une motion en faveur

de la diffusion des idéaux communistes chez les paysans ». Le collectivisme bakouniniste, soutenu par la commission fédérale catalane de la FRE (Fédération Régionale Espagnole de

l’AIT) céda la place à l’anarcho-communisme (défendu par Kropotkine et Malatesta), chaque jour plus populaire parmi les fédérations locales du Sud (les Andalous) de la FRE : « Le

collectivisme avait été jusque-là la théorie unificatrice des anarchistes. L’idée que les instruments de travail et le produit du travail devaient être mis dans les mains de ceux qui

avaient contribué à les créer par leurs efforts se résumait, selon Bakounine lui-même, en une seule phrase : “ De chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail. ” Cette

synthèse attirait particulièrement les travailleurs manuels des ateliers et des usines, car elle reprenait les revendications de la tradition artisanale. […]. L’anarcho-communisme […]

constatait que les modes de production modernes avaient atteint une telle complexité industrielle et technique qu’il devenait impossible de déterminer la proportion exacte de travail

réalisé par chacun et le paiement juste qui devait lui correspondre. Tenter de le faire serait un retour vers le système capitaliste des salaires et une société inégalitaire dans laquelle

certains recevraient des avantages supérieurs aux autres. Qui plus est, en fonction du type de travail réalisé, beaucoup de salariés resteraient en marge de ces revenus [les ouvriers

agricoles sans qualification, les travailleurs domestiques, les employés, les femmes, les vieillards et les malades], c’est pourquoi il était nécessaire de collectiviser la production et la

consommation. […]. En d’autres termes, pour qu’il puisse exister une prospérité générale équitable, il était indispensable de socialiser les outils de travail et les produits du travail

entre tous les membres de la société qui contribueraient à cette production, sans oublier leur consommation à laquelle tous et toutes auraient droit. Ainsi les partisans de cette théorie

insistaient sur le fait que c’était seulement dans l’anarcho-communisme que pouvaient s’épanouir les bases sociales urbaines et rurales que le collectivisme n’avait jusque-là pas

suffisamment envisagées. Pour résumer leur proposition, ils défendaient l’idée selon laquelle la répartition du produit social devait se réaliser selon la formule : “ De chacun selon

ses forces, à chacun selon ses besoins. ” » À la même époque, selon le compte rendu du congrès de « la Unión de los Trabajadores del Campo » de la FRE, congrès qui eut lieu à

Séville en septembre 1882, le rôle du syndicat est ainsi décrit : « L’organisation ouvrière a pour but la disparition même du prolétariat et la constitution d’une société de

producteurs libres dans laquelle chacun recevra le produit intégral de son travail. Mais comme cette évolution de tous les organismes sociaux ne sera pas un fait avant que l’ouvrier la

réalise lui-même en parfaite connaissance de la cause, il est nécessaire que les ouvriers s’organisent par syndicats. » (Siegfried Nacht, « Un point d’Histoire syndicaliste en

Espagne : La Mano negra et le Syndicalisme révolutionnaire en Andalousie (1907) ».) [Document trouvé sur Internet].

[11] L’auteur ajoutait à propos des méthodes fordistes fort commentées à l’époque : « La

bourgeoisie yankee, avec plus de moyens que celle d’Europe, mais sans mentalité meilleure, a pensé, afin de résister à l’invasion socialiste, lier ses ouvriers à ses intérêts, en les

faisant participer aux bénéfices, les intéressant aux affaires ou en leur payant de hauts salaires, ce qui revient au même. C’est pourquoi nous déclarons que les USA, en procédant ainsi,

avec un travailleur sans inquiétudes morales et avec les avantages économiques qu’il apporte au reste du monde […] seront le dernier bastion du capital. Mais cette position avantageuse sera

impossible à tenir longtemps. » Extraits de « Sur l’actuelle crise économique et politique dont souffre le monde », article en deux parties de Federico Urales (nom de plume

de Juan Montseny, le père de Federica), paru dans La Revista Blanca, 1927, n° 90, pp. 552-555, et n° 92, pp. 618-621. Il s’agit d’une des revues les plus connues du

courant individualiste, chantre de « l’anarchisme pur » (voir infra l’annexe n° 2, « Les deux courants de l’anarchisme espagnol »). Publiée à Barcelone

depuis 1923, elle eut une diffusion non négligeable (12 000 exemplaires). Une autre publication d’Urales, l’hebdomadaire El luchador, tirait à 25 000 exemplaires en 1931 et

contribua à « l’émergence d’une contre-culture populaire s’opposant par ses thèmes sociaux et ses valeurs contestataires à la culture de masse véhiculée par le capitalisme »

(Lorenzo, 2006, p. 94).

[12] Borkenau, 1979, pp. 16, 17 et 28-30.

[13] Ils déplorèrent l’adhésion au « mythe du progrès » et « l’indifférence partagée par la

plupart des anarchistes vis-à-vis des contradictions dévastatrices de la société industrielle », à de louables exceptions près comme Gustav Landauer, « qui critique explicitement

le machinisme marxiste, ou Federico Urales, qui essaye de concilier société traditionnelle et idéologie anarchiste » (cf. Los Amigos de Ludd, 2009, p. 29).

[14] Cette conception s’adosse au droit naturel fichtéen : « Chacun doit pouvoir vivre de son

travail, tel est le principe. “ Pouvoir vivre ” est ainsi conditionné par le travail, et il n’est de droit que lorsque cette condition a été remplie. » (Fichte, Fondements du droit

naturel selon les principes de la doctrine de la science, 1797.) Les anarchistes et anarcho-syndicalistes reprennent à leur compte le primat de l’homme comme animal laborans, qui a

cours encore aujourd’hui, alors que le travail comme nécessité éternelle imposée à l’homme par la nature est « seulement un principe social irrationnel qui prend l’apparence d’une

contrainte naturelle parce qu’il a détruit ou soumis depuis des siècles toutes les autres formes de rapports sociaux et s’est lui-même posé en absolu. » (Groupe Krisis, 2002, p. 30.)

[15] Je comprends bien l’exigence fondamentale de dignité de l’anarchisme espagnol, qui rejette notamment le

pourboire. Il postule que la nouvelle organisation sociale sera foncièrement égalitaire et qu’il n’y aura plus de pauvres. Du coup, malgré leur importance historique dans la lutte

anticapitaliste, l’entraide et la solidarité sont désormais associées à la charité chrétienne qui maintenait les anciens rapports sociaux en l’état. Mais cela sous-entend que la vie

économique après la révolution sera si bien organisée que, si chacun respecte ses « droits et devoirs », personne ne manquera de rien. Et en fonction de l’adage devenu populaire,

« qui ne travaille pas ne mange pas », je suppose qu’il ne faudra pas se laisser aller dans la future société libertaire à aider un « paresseux » qui a faim. Toutes

proportions gardées, je rappelle que la Révolution française proclama « un devoir de travail et [institua] de nouvelles maisons de travail forcé par une “ loi d’abolition de la

mendicité ”. C’était exactement le contraire de ce à quoi aspiraient les mouvements de révolte sociale qui éclataient en marge de la révolution bourgeoise sans s’y intégrer ».

(ibid., p. 49.) On notera, un peu plus tard, un autre état d’esprit en Aragon. En juillet 1937, l’anarchiste Máximo Llorca, qui connaissait sans nul doute les conclusions du

Congrès de Saragosse, se félicite dans un article, « Les Collectivités, leurs vertus, leurs défauts », que désormais dans les villages il n’y ait plus d’homme sans travail. Mais

comme le système n’est pas parfait, il en appelle plusieurs fois au maintien de « l’attachement mutuel », de « l’attention réciproque » et de la « solidarité que

nous devons nous manifester à tout instant ». « Ce sont des sentiments qui ont pris de l’ampleur dans les collectivités où les dirigeants ont su remplir leur devoir. […] D’autres

collectivités ont laissé de côté tout esprit solidaire » en gardant pour elles les bénéfices accumulés (Cf. Díez Torre, 2009, pp. 484-486). Aujourd’hui, on peut certainement aussi

critiquer la fonction sociale de la notion de solidarité, devenue, comme la charité, une « niche morale » permettant de culpabiliser les individus qui ne s’occupent pas assez les

uns des autres. Mais cela n’épuise pas la question.

[16] La formule « devoir volontaire » ressemble quelque peu à une injonction paradoxale.

[17] Pour se débarrasser de l’État et du capitalisme, les anarchistes devraient « remplacer la

domination de l’homme par l’homme par l’administration des choses » (Santillán, 1976, p. 156), selon Abad de Santillán. Il est savoureux de voir un théoricien anarchiste reprendre à

son compte le célèbre propos d’Engels dans son Anti-Dühring, où il défend par une formule très proche la thèse du dépérissement de l’État : « Le gouvernement des

personnes fait place à l’administration des choses et à la direction des opérations de production. »

[18] Je me référerai souvent à cet auteur protagoniste des événements car il a beaucoup écrit, et à chaud. Il

présentera son Organisme économique de la révolution. Comment nous vivons et comment nous pourrions vivre en Espagne (publié en mars 1936) « comme une tentative de définition

d’une “ voie pratique de réalisation immédiate ” d’un socialisme libertaire fondé sur le syndicat et la fédération d’industrie, par opposition à “ l’utopisme paradisiaque ” d’un certain

anarchisme reposant, lui, sur la “ commune libre ”. […] Sans évoquer la guerre à venir, [cet ouvrage] anticipe, par certains côtés, l’attitude du mouvement libertaire au cours du processus

révolutionnaire espagnol. Ainsi, il justifie par avance la ligne tactique d’unité antifasciste – le “ circonstancialisme ”. De ce point de vue, El organismo – réédité en 1937 et

1938 – servira souvent d’argumentaire, pendant la guerre civile, aux instances dirigeantes de la CNT et de la FAI pour légitimer leur ligne de conduite. » (Mintz, 2002, p. 27.) Il faut

donc reconsidérer l’importance que la « circonstance » de la guerre fit peser sur les choix de l’été 1936, tant politiques qu’économiques, et sur ceux qui suivront. Après avoir

été partisan, et acteur, d’une série de compromis avec l’État et la bourgeoisie, et conseiller à l’économie de la Généralité de Catalogne de décembre 1936 à avril 1937, Santillán critiqua,

en 1937, dans Comment nous avons perdu la guerre (publié en 1940), un antifascisme construit sur « l’écrasement des aspirations révolutionnaires ». En juin 1937, dans la

revue Tiempos Nuevos, il conclura même : « En Espagne il y avait une grande masse qui voulait la révolution, et des minorités qualifiées de dirigeantes, parmi lesquelles

nous-mêmes, […] lui ont coupé les ailes de toutes les façons possibles. » Cela ne l’empêchera pas dans les années 1970 de soutenir ce qui suit : « Après avoir représenté la

condition de possibilité d’une éventuelle libération de l’humanité, le progrès scientifique et technique en est devenu le protagoniste. [….]. La grande révolution aujourd’hui c’est la

réforme ; la barricade a rempli sa mission, en supposant qu’elle en avait une. » (Santillán, 1976, p. 52.)

[19] Seidman, 2010, p. 58. À cette époque, Santillán qualifiait le syndicalisme de « plante

exotique » dans le mouvement libertaire espagnol.

[20] Propos tenus dans une lettre datée du 10 juillet 1965 : cf. Guérin, 1999, pp. 137-139. On

notera que ces concepts qui avaient une forte connotation sociale sont ici renvoyés à la sphère de la subjectivité, et réduits à des comportements inoffensifs, voire ridicules.

[21] Combien Borkenau aurait frémi s’il avait lu ces lignes, lui qui terminait son livre sur ces

considérations enthousiastes : « En Espagne, la vie n’est pas encore efficace, c’est-à-dire pas encore mécanisée ; pour l’Espagnol, la beauté est plus importante que

l’utilité pratique ; le sentiment plus important que la réussite ; l’amour et l’amitié plus importants que le travail. » (Borkenau, 1979, p. 280.)

Ce qu’il faut bien appeler une forme de rationalisation des rapports sociaux qui prétend que le lieu de travail « doit remplacer toutes les formes politiques d’association »

s’entrechoque tout particulièrement avec la culture populaire des quartiers, nourrie de liens directs et émotionnels ; et tout autant avec la raison d’être du principal organe de

propagande de l’anarchisme, le groupe d’affinité. En juillet 1937, lors d’un Plenum des comités régionaux de la FAI, il sera question de transformer cette organisation en une sorte

de parti politique : « Avec la nouvelle organisation qu’on donne à la FAI, la mission des groupes par affinité est annulée. […]. Ils ne pourront avoir une participation organique

en tant que tels. » L’effectif de la FAI était évalué à 30 000 membres en Espagne avant 1936. (Vernon Richards, 1997, p. 154.)

[22] Santillán, 1976, p. 203.

[23] Santillán, cité par Seidman, 2010, p. 59.

[24] Santillán, 1976, pp. 40 et 41.

[25] Ibid., p. 46.

[26] Lors de la création de la CNT en 1910, le syndicalisme est défini comme un moyen de lutte et de

résistance et non comme une fin en soi de l’émancipation ouvrière. Une « bascule » s’opère lors du IIIe congrès de la CNT de 1931 : « Le Syndicat d’Industrie complété

par la Fédération Nationale d’Industrie représente le modèle indépassable d’organisation, tant comme outil de résistance face au capitalisme, que comme “ vertu ” [valor] permettant

de supplanter ce dernier dans l’hégémonie et la direction de la société. »

Source :archivo.cnt.es

[27] C’est en 1881 au congrès international anarchiste à Londres que la « propagande par le fait »

fut adoptée « en association à la propagande écrite et verbale ». Cette stratégie d’action politique développée par les anarchistes à la fin du XIXe siècle et au début du XXe

englobait « les actes de terrorisme, les actions de récupération et de reprise individuelle, les expéditions punitives, le sabotage, le boycott voire certains actes de guérilla ».

(Source : Wikipedia.)

[28] Elorza, 1973, p. 451.

[29] Diez, 2007, p. 222.

[30] De 1919 à 1923, 189 ouvriers furent assassinés dans Barcelone et sa banlieue ; dans l’autre bord,

21 patrons furent descendus. (Cf. Ealham, 2005 a, pp. 98-102.)

[31] Lorenzo, 2006, pp. 61-63. Voir aussi Guillamón, 2011, pp. 32-39 : « Les groupes d’action des

années du pistolerismo (1919-1923) se constituèrent comme groupes d’autodéfense des syndicalistes et de l’organisation. […] À partir de l’assassinat de Salvador Seguí et de

[Padronas] (10 mars 1923), une commission exécutive […] approuva la constitution de groupes d’action qui répondraient au terrorisme étatique et patronal par l’attentat personnel. […]. Ces

groupes furent violemment dénoncés, dans les années trente, par divers secteurs (les trentistes) qui les accusaient de porter préjudice à la CNT en confondant l’action

révolutionnaire et la délinquance armée. L’État et les patrons criminalisèrent irrationnellement ces groupes d’action, et aussi les syndicats uniques, les ateneos et les groupes

d’affinité. Car chaque syndicat unique engendrait ses propres groupes d’action, en tant qu’organes indispensables de l’action directe syndicale, face aux abus des contremaîtres et patrons,

en cas de non application d’accords salariaux, pour la formation de piquets, pour l’autodéfense et aussi pour soutenir ou abréger des grèves qui manquaient souvent de caisses de résistance.

[…] Pour l’éthique populaire la différence entre légalité et illégalité manquait de sens dans un monde misérable et abject, soumis à une exploitation sans bornes, dans lequel on luttait

pour mal vivre. […] La différence entre un groupe qui effectuait des expropriations pour aider les prisonniers ou financer la presse, et un groupe d’action qui s’alimentait (littéralement)

ou profitait de son butin résidait seulement dans la destination finale qui était donnée à ce dernier. […] Quelques groupes d’action vivaient au fil du poignard, entre la lutte de classes

[…] et la révolte millénariste ou antisociale des marginaux, bohêmes et misérables. […] En mai 1935, un plenum de groupes anarchistes condamna les groupes d’action spécialisés dans

les atracos, fussent-ils destinés au financement de l’organisation ou à la survie de leurs auteurs, chômeurs ou pas. Durruti argumenta que le temps de l’expropriation individuelle

était passé, puisque se rapprochait celui de l’expropriation collective : la révolution. »

[32] Douze hommes d’action de la CNT avec, entre autres, García Oliver, Buenaventura Durruti, Francisco

Ascaso, Aurelio Fernández, Ricardo Sanz et quatre femmes créent ce groupe en 1922. Ils seront secondés par de nombreux auxiliaires au cours des années suivantes. En 1931, le groupe,

réorganisé sur la base des « Cadres et Comités de défense CNT », s’appellera désormais Nosotros. Il réalisera son plan « d’organisation armée secrète » et

prônera une « gymnastique révolutionnaire ». Partisans de la prise du pouvoir, ses membres furent qualifiés d’anarcho-bolchéviques par la tendance anti-autoritaire et

anti-militariste de la CNT. S’ils représentaient la tendance la plus radicale dans l’action au sein du mouvement anarcho-syndicaliste, il faut distinguer les membres de Nosotros

des anarchistes intégristes de la FAI, à la constitution de laquelle ils ont indirectement contribué, et à laquelle ils adhérèrent en 1933. Encore que Lorenzo parle du « discours

faïste anarcho-bolchévik [qui] prenait bien dans les masses » sous la République. (Cf. Lorenzo, 2006, pp. 79-82, 91 et 105-109.) Selon Guillamón (2011, pp. 8-29), qui se base sur un

rapport confidentiel de l’AIT rédigé par Alexander Shapiro « sur l’activité de la CNT » et sur le fonctionnement des Cadres et Comités de défense de décembre 1932 à février 1933,

ces comités avaient pour « seul but de préparer les armes nécessaires en cas d’insurrection, organiser les groupes de choc dans les différents quartiers populaires, organiser la

résistance des soldats dans les casernes etc. ». Mais après l’échec de l’insurrection du 8 janvier 1933, le rapport critiqua durement les défauts d’organisation de ces comités, et le

fait que la CNT soit sous la coupe du Comité National des Comités de Défense (CNCD). En pleine insurrection asturienne (à laquelle la CNT ne participa pas au niveau national), lors d’un

rapport du CNCD « sur la Constitution des Comités de Défense » du 11 octobre 1934, la tactique prônée par le groupe Nosotros fut qualifiée de dangereuse pour le mouvement

et dépassée : « Il n’y a pas de révolution sans préparation. […] Il faut en finir avec l’improvisation, l’inspiration exaltée […]. Cette erreur de jugement sur l’instinct créateur

des masses nous a coûté très cher. » À partir de là, les Comités de Défense devinrent la « milice secrète et anonyme de la CNT » complètement dépendante d’elle, financée par

elle. Structuré en groupes de six membres, dont les fonctions de chacun étaient précisément établies, cet organisme totalement clandestin « devait être prêt à incorporer des milliers

de syndicalistes, et aussi d’autres groupes secondaires comme les groupes d’affinité de la FAI, les Jeunesses Libertaires et les ateneos », au niveau local, comarcal

et régional. Dans chaque quartier se constituait un Comité de Défense du secteur. Ces groupes d’information et de combat devaient jouer le rôle « d’avant-garde révolutionnaire qui

inspirerait directement le peuple ». Les Comités de Défense firent la démonstration de leur efficacité lors des combats de juillet 1936 à Barcelone, sous l’impulsion, encore une fois,

du groupe Nosotros ; mais ils échouèrent à Saragosse et à Séville, autres places fortes de l’anarcho-syndicalisme.

[33] La trabazón était le terme consacré pour désigner le lien organique entre syndicat et anarchie.

[34] C’est-à-dire spécifiquement anarchiste, par opposition à l’organisation syndicale. Elle se donnait pour

objet un approfondissement idéologique notamment par la propagande orale.

[35] Cf. Guillamón, 2011, pp. 29-32 : « C’était fondamentalement un groupe d’amis et/ou de

militants unis par l’affinité idéologique qui assumaient un travail, des postulats et des tactiques communes, qui pouvaient les opposer à d’autres groupes d’affinité. […] La FAI n’était

qu’une plate-forme commune, ou coordinatrice, des groupes d’affinité qui fréquemment critiquaient le Comité Péninsulaire ou Régional. […] Les groupes d’affinité se définissaient par leur

caractère transitoire, leur autofinancement, la décentralisation, l’autonomie et le fédéralisme. Les conditions de la clandestinité, et aussi leur vocation intrinsèque, faisaient que ces

groupes existaient pour réaliser une tâche déterminée, à la suite de laquelle ils se dissolvaient après une brève existence. Certains de ses membres pouvaient rencontrer d’autres groupes

pour effectuer une autre tâche concrète. Cette volatilité et la clandestinité permanente résultaient de la nécessaire adaptation à la constante répression policière, mais aussi au refus

anarchiste de toute structure organisatrice, ce qui rend l’étude historique difficile. Mais il existait aussi, exceptionnellement, des groupes d’affinité durables. Ils étaient constitués

par au minimum quatre compañeros et au maximum vingt ; quand ils atteignaient ce chiffre, ils se divisaient en plusieurs autres groupes. […] Une autre caractéristique de ces

groupes était leur constant manque de moyens matériels et financiers. Leurs objectifs embrassaient tout un éventail d’activités culturelles, associatives, ludiques ou d’appui mutuel […] en

passant par le soutien à un ateneo ou à une école rationaliste. D’autres se consacraient à des activités syndicales […]. Leur plus grand désir était de pratiquer tout de suite des

valeurs éthiques et sociales, des alternatives. […] Pendant la guerre civile, les groupes d’affinité participaient activement aux réunions des Fédérations locales (surtout à Barcelone) où

ils exprimaient avec force leurs critiques et désaccords avec les comités supérieurs. » voir aussi supra notes 16 et 55.

[36] La FAI maintenait une pression permanente afin d’empêcher une intégration réformiste des organisations

ouvrières catalanes (on a vu que les « trentistes » furent sollicités pour entrer au gouvernement de la seconde République). Par ailleurs, elle jugeait nécessaire d’entretenir un

climat révolutionnaire pour que la classe ouvrière ne se ramollisse pas pendant les rares périodes d’expansion économique et de plein emploi.

[37] Il considérait la CNT comme « le germe de la bureaucratie qui étoufferait l’instinct

révolutionnaire spontané des masses ». Dans l’article de La Revista Blanca déjà cité, il déclarait qu’« il ne faut appuyer aucun Comité ou Junte, aussi révolutionnaires

que soient les hommes qui les composent, parce qu’ils pourront être – et sont presque toujours – les fondements du nouveau pouvoir »

Portrait

Portrait

Le 15 janvier 1919, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht sont assassinés à Berlin par

des corps-francs au service du gouvernement social-démocrate de Noske. Fondateur avec Rosa Luxembourg et d’autres internationaliste du groupe Spartakus dans la lutte contre la première guerre

mondiale, il proclamera la

Le 15 janvier 1919, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht sont assassinés à Berlin par

des corps-francs au service du gouvernement social-démocrate de Noske. Fondateur avec Rosa Luxembourg et d’autres internationaliste du groupe Spartakus dans la lutte contre la première guerre

mondiale, il proclamera la  Le 15 janvier 1919, la grande

révolutionnaire Rosa Luxembourg était assassinée à Berlin avec

Le 15 janvier 1919, la grande

révolutionnaire Rosa Luxembourg était assassinée à Berlin avec